Jessica Valeria Matos de Castro1; Ludmilla Diniz Oliveira Andrade2; Fabricia Mendes e Silva Narciso3

DOI: 10.5935/2595-170X.20250007

RESUMO

OBJETIVO: Avaliar as medidas ventilatórias e a dor de pacientes médios e grandes queimados com o uso de curativo oclusivo no tórax.

MÉTODO: Foram avaliados no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) 30 indivíduos de ambos os sexos, com média de idade 48,3±15,36 anos e as relações ventilatórias de pressões respiratórias máximas (Pimax e Pemax), pico de fluxo expiratório, capacidade vital, expansibilidade torácica, frequência respiratória, volume minuto, volume corrente, saturação periférica de oxigênio e a dor. A coleta de dados foi realizada na presença e ausência do curativo oclusivo.

RESULTADOS: Após o enfaixamento torácico, ocorreu uma redução significativa na perimetria do tórax e na força muscular respiratória, especialmente na inspiratória. Também uma diminuição notável no volume corrente e capacidade vital, aumento da frequência respiratória e percepção da dor. Não foram observadas diferenças significativas nos valores do pico de fluxo expiratório, volume minuto e SpO2. A avaliação da dor por meio da escala visual analógica (EVA) revelou associação moderada com a escala BSPAS. A análise dos grupos de médio e grande queimados revelou que não houve sobreposição na intensidade do impacto das variáveis entre eles. No entanto, ambos os grupos foram significativamente afetados pelas mudanças causadas pelas queimaduras e pelas restrições respiratórias do curativo.

CONCLUSÕES: Neste estudo, observou-se que as mudanças nas funções respiratórias foram prejudicadas em pacientes com queimaduras de extensão média e grande, com menor impacto nos parâmetros de pico de fluxo expiratório, volume minuto e SpO2. Isso ressalta a importância de intervenções que minimizem o impacto na função pulmonar.

Palavras-chave: Queimaduras. Tórax. Pulmão. Mecânica Respiratória. Curativos Oclusivos.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the ventilatory measurements and pain in medium and large burn patients using occlusive chest dressings.

METHODS: Thirty individuals of both sexes, with an average age of 48.3±15.36, were assessed at the Burn Treatment Center. Ventilatory parameters, including maximal respiratory pressures (Pimax and Pemax), peak expiratory flow, vital capacity, thoracic expandability, respiratory rate, minute volume, tidal volume, peripheral O2 saturation, and pain, were evaluated. Data collection was performed both with and without the occlusive dressing.

RESULTS: After chest bandaging, a significant reduction in chest circumference and respiratory muscle strength, especially during inspiration, was observed. There was also a noticeable decrease in tidal volume and vital capacity, an increase in respiratory rate, and heightened pain perception. No significant differences were observed in peak expiratory flow, minute volume, or SpO2 values. Pain assessment using the Visual Analog Scale (VAS) revealed a moderate association with the BSPAS scale. Analysis of medium and large burn groups revealed no overlap in the intensity of the impact of variables between them. However, both groups were significantly affected by the changes caused by burns and the respiratory restrictions of the dressing.

CONCLUSIONS: This study observed that changes in respiratory functions were impaired in patients with medium and large burns, with a lesser impact on peak expiratory flow, minute volume, and peripheral O2 saturation (SpO2) parameters. This highlights the importance of interventions aimed at minimizing the impact on pulmonary function.

Keywords: Burns. Thorax. Lung. Respiratory Mechanics. Occlusive Dressings.

INTRODUÇÃO

Queimaduras são lesões traumáticas de diferentes extensões que afetam os tecidos do corpo, podendo ser causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos1. Essas lesões desencadeiam mudanças nos tecidos e no corpo, podendo levar a resultados graves como deformidades permanentes, incapacidade ou morte.

Tais agravos são categorizados como de primeiro grau, segundo grau (superficial ou profundo) ou terceiro grau. No primeiro grau, a epiderme é afetada; no segundo grau o acometimento ocorre na epiderme, a derme e os anexos. Na lesão de terceiro grau, todas as camadas da pele são atingidas, podendo afetar estruturas mais profundas como músculos, ossos e ligamentos2. No contexto nacional, o álcool é o principal responsável por queimaduras em todas as faixas etárias3,4. Entre adultos com idade média de 25 a 36 anos, as queimaduras são mais comuns em homens e frequentemente ligadas ao consumo do álcool5.

Pequenos queimados incluem queimaduras em até 10% de Superfície Corporal Queimada (SCQ), enquanto médios queimados abrangem lesões de segundo grau entre 10% a 20% SCQ6. Grandes queimados incluem, além da destruição tecidual maciça e respostas inflamatórias complexas, queimaduras de segundo grau maiores que 20% de SCQ, terceiro grau maior que 10% de SCQ, acometimento de terceiro grau em mãos, pés, face, pescoço, axila ou períneo, e queimaduras elétricas6.

Uma das áreas mais afetadas nas queimaduras é o tórax anterior (60,2%)3. O tórax localiza-se anteriormente entre o pescoço e o abdome, de formato levemente oval e as estruturas que compõem o tórax formam a caixa torácica, que inclui: coluna vertebral posteriormente, costelas e os espaços intercostais lateralmente e o osso esterno e as cartilagens das costelas anteriormente. O músculo diafragma separa o tórax do abdome e está envolvido na respiração7.

Em uma respiração normal, o diafragma se move cerca de 1 cm, mas em inspirações e expirações profundas, pode se mover até 10 cm. Durante a inspiração, a contração do diafragma empurra o conteúdo abdominal para baixo e à frente, elevando a caixa torácica e aumentando o volume pulmonar8.

Nos casos de queimaduras torácicas, há maior risco de complicações pulmonares devido à restrição dos movimentos ventilatórios, resultando em redução dos volumes e capacidades pulmonares8. A queimadura gera edema, perda da elasticidade da pele e dor, o que repercute diretamente na subutilização dos músculos respiratórios, ocasionando redução na expansibilidade do tórax, alterações nas medidas das pressões respiratórias máximas (Pimáx e Pemáx), redução dos volumes pulmonares e diminuição do pico de fluxo da tosse8,9.

O tratamento de queimaduras frequentemente envolve curativos oclusivos que intensificam e protegem a ação dos medicamentos, ao mesmo tempo que impedem a entrada de ar e líquidos externos, reduzindo o risco de infecção10,11. No entanto, é importante considerar que esses curativos podem agravar a função respiratória, uma vez que aumentam ainda mais as restrições na caixa torácica.

Além da limitação causada pelos curativos no tórax, a dor também se soma como outro fator de restrição ventilatória. A dor em pacientes queimados é resultado de lesões nos nociceptores da derme, transmitindo sinais nervosos via fibras A-delta e C para a medula espinhal12. Queimaduras graves destroem terminações nervosas, causando insensibilidade local, embora a regeneração possa levar a dor neuropática. Cerca de 52% dos pacientes podem ter dor crônica13, que se agrava no pós-operatório e procedimentos.

Objetivos

Este estudo teve como objetivo avaliar a mecânica pulmonar de pacientes médios e grandes queimados em uso de curativo oclusivo no tórax. Para tal, foram avaliadas relações nas medidas ventilatórias de pressões respiratórias máximas (Pimax e Pemax), pico de fluxo expiratório, alterações de volumes e capacidades pulmonares, variações de expansibilidade torácica, frequência respiratória, volume minuto, saturação periférica de O2 e, por fim, a dor. Além disso, como objetivo adicional, determinar se as variações na dor, conforme registradas na Escala Visual Analógica, guardam uma correlação proporcional com mudanças em uma escala de dor específica para pacientes com queimaduras.

MÉTODO

Este estudo trata-se de uma análise quantitativa, observacional e transversal. A pesquisa foi realizada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital João XXIII, referência em trauma e queimaduras na cidade de Belo Horizonte, MG, pertencente à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), no período de julho de 2022 a maio de 2023. A amostra adotada foi o tipo de amostragem não probabilística por conveniência, conforme a disponibilidade dos pacientes.

Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão deste estudo foram pacientes médio e grande queimados, com queimaduras de tórax, cooperativos, com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos e que fizeram o uso de curativo oclusivo.

Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo todos os pacientes com idade inferior a 18 anos, não cooperativos, que apresentaram lesão inalatória, que fizeram uso de via aérea artificial e necessitaram de ventilação mecânica.

Coleta de dados

Para iniciar a avaliação fisioterapêutica, as informações clínicas relativas à extensão da queimadura em percentual e à área do corpo afetada foram inicialmente obtidas a partir do prontuário eletrônico. Esses dados foram então inseridos no formulário apropriado, e os pacientes que atendiam aos critérios de inclusão foram convidados a participar da pesquisa.

Os pacientes foram submetidos a uma explicação minuciosa acerca do estudo e dos procedimentos envolvidos, e aqueles que concordaram em participar forneceram suas assinaturas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A aplicação do curativo oclusivo foi efetuada pela equipe de enfermagem do CTQ imediatamente após o banho dos pacientes, conforme protocolo padrão do serviço. As medições dos dados foram executadas em dois momentos distintos no mesmo dia, conduzidas por um único avaliador: sem a aplicação do curativo oclusivo e após a aplicação do enfaixamento oclusivo respeitando o tempo de finalização da sedação e analgesia após banho.

A coleta de dados foi padronizada na posição sentada à beira do leito, com os membros superiores e inferiores relaxados, sem apoio posterior para o tórax e com os pés apoiados. Foram realizadas medições da saturação periférica de oxigênio (SpO2), frequência respiratória (FR), circunferência torácica utilizando uma fita antropométrica (Vonder®), o volume corrente (VT), capacidade vital (CV) e volume minuto (VE) utilizando o ventilômetro (Ferraris Wright Mark 8®).

A mensuração da força muscular respiratória foi realizada por meio da Pressão inspiratória máxima (Pimáx) e pressão expiratória máxima (Pemáx) com um manovacuômetro analógico (Murenas®) com faixa de medição de -120 cm H2O a +120 cm H2O, e pico de fluxo expiratório aferido pelo peak flow (Medicate®) com variações de medição de 0 cmH2O a +800 cm H2O. A percepção da dor foi avaliada utilizando a Escala Visual Analógica (EVA)14 e complementada pelo questionário de dor e ansiedade Burns Specific Pain Anxiety Scale - BSPAS15.

O processo de coleta de dados teve início com a medição da saturação periférica de oxigênio (SpO2) utilizando um oxímetro de pulso e a contagem da frequência respiratória enquanto o voluntário estava em repouso. Para avaliar a expansão torácica por meio da medição da circunferência torácica, três medições foram realizadas em repouso e, em seguida, após uma inspiração máxima. Os pontos de referência para essas medidas foram as linhas axilar e xifoide.

Para a análise da mecânica ventilatória, foi empregada a técnica de ventilometria. Primeiramente, foi colocado um clipe nasal, e em seguida, o paciente foi conectado ao ventilômetro através da boca. Foi solicitado que o paciente respirasse tranquilamente durante um minuto para a obtenção dos valores de Volume Corrente (VT), Volume Minuto (VE) e a contagem da Frequência Respiratória (FR). Utilizando o mesmo instrumento, a Capacidade Vital foi avaliada. O paciente foi instruído a realizar uma inspiração profunda, enchendo os pulmões ao máximo (Capacidade Inspiratória) e então expirar todo o ar até a expiração máxima voluntária. Essa medida foi repetida três vezes, sendo a maior medida considerada.

Em seguida, foram registrados os valores de Pressão Inspiratória Máxima (Pimáx) e Pressão Expiratória Máxima (Pemáx) utilizando o manovacuômetro analógico. Após a colocação de um clipe nasal, a parte bucal do manovacuômetro foi posicionada na boca do paciente. Após alguns ciclos de respiração tranquila para estabilização, a medição de Pimáx foi realizada instruindo o paciente a expirar ao máximo e, em seguida, fazer um esforço para uma inspiração máxima. Para a medição de Pemáx, o paciente foi orientado a inspirar ao máximo e, em seguida, realizar uma expiração forçada. Cada medida foi repetida três vezes, com um intervalo de 5 minutos entre cada repetição, sendo o maior valor considerado.

Para a mensuração do pico de fluxo expiratório utilizando o peak flow, foi instruído ao paciente que inspirasse ao máximo, alcançando a Capacidade Inspiratória, e então soprasse rapidamente no dispositivo bucal do aparelho. Essa medição foi realizada três vezes, sendo o maior valor considerado.

Por fim, a avaliação da dor foi conduzida por meio da Escala Analógica e Visual da Dor (EVA), um instrumento unidimensional para medir a intensidade da dor. Essa escala consiste em uma linha numerada de 0 a 10, com expressões faciais opcionais associadas. Na extremidade da linha com o número 0, encontra-se "nenhuma dor", enquanto na extremidade com o número 10 está "pior dor imaginável". Os participantes foram solicitados a apontar na escala o nível de dor que estavam sentindo.

Como parte do objetivo secundário de correlacionar a avaliação da dor em pacientes queimados, empregou-se um instrumento específico para esta população, nomeadamente o questionário de dor e ansiedade Burns Specific Pain Anxiety Scale - BSPAS. Este questionário BSPAS foi administrado apenas na primeira etapa da coleta de dados, antes da aplicação do curativo oclusivo. Essa abordagem foi adotada devido à natureza abrangente do questionário BSPAS, que avalia diversos aspectos relacionados à dor, bem como para minimizar a influência dos procedimentos de cuidados com queimaduras, como a balneoterapia e o desbridamento, na percepção detalhada do paciente sobre a dor.

A escala BSPAS representa uma ferramenta unidimensional que foi adaptada, traduzida e validada para uso na população brasileira com queimaduras. Nesse instrumento, uma pontuação mais alta está diretamente relacionada a uma experiência de dor mais intensa. A escala BSPAS compreende nove itens que investigam os sentimentos dos pacientes em relação ao processo de cicatrização das queimaduras, incluindo preocupações relacionadas à perda de controle durante a troca de curativos e ansiedade antecipatória em relação à dor, tanto durante quanto após os procedimentos de cuidados, tais como limpeza das feridas, banhos, troca de curativos e enxertos.

Aspectos éticos

Este estudo foi realizado respeitando as Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (2000). A coleta iniciou após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local, CAAE: 60406722.9.0000.5119, a leitura, explicação e assinatura do TCLE pelos participantes. Todas as informações pertinentes dos pacientes em foco foram preservadas com confidencialidade durante o processo de análise, sendo exclusivamente empregadas para propósitos científicos.

Análise dos dados coletados

Após a conclusão de todas as avaliações, as informações foram inseridas e organizadas em um banco de dados e submetidas a análises matemáticas e estatísticas. Com base nas características das variáveis, uma análise estatística descritiva foi conduzida.

Não houve segmentação por grupos de sexo ou idade. A criação do banco de dados, tabelas e gráficos foi feita utilizando o Microsoft Excel 2010. Para avaliar a significância dos resultados, foram empregados testes estatísticos paramétricos apropriados, escolhidos de acordo com a natureza das variáveis. A significância estatística foi estabelecida a um nível de α=0,05 (5%).

Após a coleta de dados, as variáveis passaram por um tratamento matemático por meio de análise estatística inferencial. Para garantir a validade da análise, a homogeneidade foi examinada através da matriz de covariância, enquanto a normalidade foi ponderada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A relevância estatística entre as variáveis foi avaliada empregando o teste t de Student pareado e a correlação entre os dados foi investigada através do coeficiente de correlação de Pearson e para as variáveis de dor a análise de Regressão linear simples. Para essas análises, utilizou-se o Minitab Statistical Software, que possibilitou a comparação dos resultados dos participantes nas duas fases do estudo.

RESULTADOS

Entre os pacientes internados no CTQ no período de julho de 2022 a fevereiro de 2023, 33 preencheram os critérios de inclusão do estudo. Todos esses pacientes apresentavam queimaduras variadas em termos de extensão, profundidade e localização, porém todos com queimaduras no tórax e com uso de curativos oclusivos.

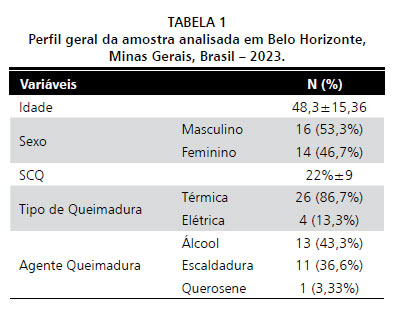

Dentro deste grupo de pacientes, três indivíduos foram removidos do estudo: dois optaram por não prosseguir para a segunda etapa da coleta de dados, e um apresentou deterioração do seu quadro clínico. Nos 30 pacientes restantes, houve predomínio do sexo masculino (16, 53,3%), a média de idade foi de 48,3±15,36 e a maior parte das queimaduras foi causada por agentes térmicos (26, 86,7%), sendo o álcool responsável pela maioria dos casos (13, 43,3%).

No que diz respeito à extensão da área corporal afetada pelas queimaduras, a média foi de 22%±9. A Tabela 1 ilustra a descrição das características da amostra.

A Tabela 2 apresenta uma análise estatística descritiva das variáveis, bem como os resultados da análise inferencial conduzida por meio do teste t de Student. Esta análise demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre as condições de ausência de curativo oclusivo e presença de curativo oclusivo. Tanto na ausência quanto na presença do curativo oclusivo, no que se refere à medida de Pimáx, houve um p valor de 0,000, para a Pemáx 0,017, e embora de magnitude menor, o PFE também exibiu significância, com um p valor de 0,045.

No contexto das medidas relacionadas à mecânica ventilatória, a Capacidade Vital (CV) e o Volume Corrente (VT) apresentaram significância de 0,000, enquanto o Volume Minuto (VE) apresentou um valor de p de 0,49, indicando assim a ausência de significância estatística. No que diz respeito à medição da perimetria do tórax e da dor avaliada pela EVA, o valor de p encontrado foi 0,000 para ambas medidas e para a Frequência Respiratória (FR) de 0,0003. A saturação de oxigênio (SpO2) apresentou pouca variação e sem significância estatística, com p valor de 0,41.

Com o propósito de avaliar a intensidade da relação entre essas variáveis, foi conduzida uma análise de correlação de Pearson. Na análise da dor apresentada na Tabela 3, observa-se uma correlação moderada e positiva entre as variáveis EVA e BSPAS, com um coeficiente de correlação r=0,58. Além disso, através da regressão linear simples, foram obtidos outros parâmetros relevantes para as variáveis relacionadas à dor: o coeficiente de determinação (R²) de 33%, um teste F com p-valor < 0,05, um intercepto (alfa) de 38,81 e um coeficiente angular da regressão (beta) de 4,08. Esses valores possibilitam a formulação da equação de regressão BSPAS = 38,81 + 4,08x EVA.

No Gráfico 1, a equação do modelo de regressão é representada por uma linha reta, enquanto o intervalo de confiança da regressão linear é mostrado como uma linha pontilhada. O gráfico identifica alguns pontos que se encontram fora desse intervalo, o que sugere a presença de valores que não podem ser previstos com alta confiabilidade. O valor de R² exibido no gráfico indica que 33,77% da variação no comportamento das variáveis pode ser explicado pelo modelo representado pela equação que relaciona essas duas variáveis, enquanto os restantes 67% não se ajustam a esse padrão.

Na Tabela 4, é notável a presença de uma associação moderadamente positiva entre os seguintes pares: Capacidade Vital (CV) e Volume Corrente (VT), com coeficientes de correlação r=0,59 antes e r=0,56 após; CV e Pressão Expiratória Máxima (Pemáx), com r=0,54 antes e r=0,46 após; perimetria e Volume Minuto (VE), com r=0,51 antes e r=0,30 após; Pemáx e Superfície corporal queimada (SCQ), com r=0,44 antes e r=0,50 após.

A predominância das correlações observadas correspondeu a associações negativas, tanto fortes quanto moderadas. A associação mais expressiva foi entre SCQ e a Pimáx, com coeficientes r= -0,80 antes e r= 0,79 após. Outras correlações moderadas relevantes incluíram: perimetria e SCQ, com r= -0,70 antes e r= -0,57 após; CV e Pimáx, com r= -0,68 antes e r= -0,67 após; VT e SCQ, com r= -0,61 antes e r= -0,68 após; CV e SCQ, com r= -0,62 antes e r= -0,62 após; VE e SCQ, com r= -0,58 antes e r= -0,60 após; Pimáx e VT, com r= -0,54 antes e r= -0,65 após; Pimáx e VE, com r= -0,50 antes e r= -0,60 após.

Uma análise adicional dos dados foi conduzida para segmentar os pacientes com queimaduras de média e grande extensão em dois grupos distintos, buscando identificar a diferença linear das diversas variáveis dependentes simultaneamente. O grupo de média extensão contou com a participação de 14 indivíduos (46,6%), enquanto o grupo de grande extensão incluiu 16 indivíduos (53,3%).

Utilizando um teste único para análise de variância multivariada MANOVA, foi então realizada uma avaliação com o objetivo de determinar se existe uma influência da SCQ entre os dois grupos (médio e grande queimados) para as variáveis dependentes quando analisadas em conjunto. Com base nos resultados obtidos a partir do teste MANOVA, apresentados na Tabela 5, que avaliou as variáveis de perimetria, Pimáx, Pemáx, PFE, CV, VT e dor pela EVA, nos grupos de médio e grande queimados, tanto na ausência quanto na presença do curativo oclusivo, identifica-se uma alteração estatisticamente significativa. O p valor calculado mostrou um padrão de 0,016 antes e 0,012 depois quando comparado simultaneamente os dois grupos.

DISCUSSÃO

Este estudo compreendeu a avaliação de 30 pacientes queimados, todos eles com curativos oclusivos aplicados na região torácica. Essa análise foi realizada nas dependências do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) de um Hospital referência em trauma e queimaduras na cidade de Belo Horizonte, MG.

Durante o estudo, a maioria dos participantes incluídos demonstrou pertencer ao sexo masculino e essa observação vai de encontro ao estudo conduzido por Cruz et al.16, que também identificou o predomínio desse gênero em casos de queimaduras. Além disso, outro aspecto saliente na amostra foi o padrão das queimaduras. No que tange ao tipo de queimadura, as ocorrências de natureza térmica foram as mais prevalentes, e entre essas, o agente causal mais frequente foi o álcool. Essa constatação está em consonância com as conclusões de investigações anteriores realizadas por Leão et al.3, Guimarães et al.4 e Santos Júnior et al.5.

As queimaduras ocasionam edema, perda de elasticidade cutânea e dor, fatores que têm um impacto direto na limitação da utilização dos músculos respiratórios. Isso, por sua vez, resulta em uma diminuição da expansibilidade torácica, alterações nas medições das pressões respiratórias máximas (PIMAX e PEMAX), redução dos volumes pulmonares e decréscimo do pico de fluxo da tosse8,9. Os achados deste estudo corroboraram essas conclusões, uma vez que as medições de Pimáx e Pemáx revelaram reduções altamente significativas entre os momentos de avaliação antes e após a aplicação do curativo. Além disso, o aspecto mais notável identificado nesta pesquisa foi a correlação forte e negativa entre a SCQ e os valores de Pimáx, seguida por uma correlação moderada entre Pimáx e a CV, bem como entre Pimáx e o VT.

Conforme mencionado por Mansour et al.17, a diminuição dos valores de PIMAX apresenta implicações significativas no sistema ventilatório. Isso ocorre devido à redução da capacidade dos músculos respiratórios em gerar pressão negativa durante o processo de inspiração. Essa situação pode acarretar uma série de desdobramentos, como a redução da capacidade pulmonar, restrição do fluxo de ar, enfraquecimento dos músculos inspiratórios, fadiga respiratória resultante de desconforto, dispneia e um aumento do risco de complicações respiratórias, incluindo atelectasias, infecções pulmonares, bem como a deterioração da qualidade de vida.

No estudo de Ferreira et al.8, também foi identificada uma redução no valor da Pimáx. Essa constatação pode ser compreendida pelo fato de que o curativo oclusivo age como um elemento restritivo na expansibilidade torácica, gerando desafios na elevação do tórax e na geração de esforços inspiratórios. Isso, por sua vez, resulta em alterações na curva comprimento-tensão dos músculos inspiratórios, que saem da sua posição ótima de encurtamento e relaxamento e resulta em uma diminuição na efetividade da contração muscular17.

A diminuição da Pemáx, conforme delineada por Mansour17, pode acarretar implicações notáveis no sistema ventilatório e na função respiratória, como redução da eficácia da tosse e consequentemente da capacidade de eliminar secreções de vias aéreas. A expiração é um processo primordialmente passivo, governado pela retração elástica dos tecidos pulmonares e torácicos e os músculos expiratórios, como o reto abdominal e os intercostais internos, entram em ação durante esforços ou expirações forçadas8.

A redução na força muscular expiratória observada neste estudo sugere uma possível influência da inatividade, ao considerar que os pacientes analisados estavam hospitalizados e com suas atividades limitadas, o que provavelmente contribuiu para que os níveis de Pemáx não atingissem um patamar satisfatório. Além do que, uma menor insuflação pulmonar devido à restrição imposta pelo curativo leva a um volume exalado menor e, consequentemente, uma redução no recrutamento das fibras expiratórias durante o teste. Não se verificou significância estatística nas medidas de pico de fluxo expiratório.

As modificações no volume corrente (VT) demonstraram uma significância estatística relevante, conforme antecipado por Ferreira et al.8 em sua pesquisa. A redução do volume corrente pulmonar em pacientes queimados pode ser atribuída a uma complexa interação de fatores que impactam diretamente a mecânica respiratória e a função dos pulmões.

As queimaduras, particularmente quando afetam extensas áreas do tórax, podem ocasionar influências tanto diretas quanto indiretas nas vias respiratórias, na expansibilidade pulmonar e nos músculos respiratórios. A diminuição do VT pode surgir da restrição na expansão torácica, desencadeada tanto pela presença das queimaduras como pela sensação de dor associada a essas lesões. Esses fatores podem culminar na redução da força muscular e na diminuição dos volumes pulmonares, levando à formação de regiões de colapso pulmonar.

Em concordância com as conclusões delineadas por Parreira et al.18, foi identificada uma relação negativa e de magnitude moderada entre o VT e a SCQ, bem como entre a Pimáx e o VT. A redução do VT decorre da limitação imposta pela queimadura na expansão torácica, agravada pela sensação dolorosa, sendo essa restrição amplificada pela presença do curativo.

A correlação negativa e notável entre VT e a Pimáx respalda a ideia de que pacientes com queimaduras no tórax poderiam se beneficiar precocemente do treinamento muscular respiratório como parte de seu processo de reabilitação, conforme explicitado por Ferreira et al.8. A abordagem enfocando o treinamento muscular respiratório, como discutido por Souza9, revela que ela pode resultar em melhorias substanciais na força dos músculos respiratórios, aumento da Capacidade Ventilatória, aprimoramento da Tolerância ao Exercício e redução da fadiga. Esses fatores, por sua vez, podem reduzir o risco de complicações respiratórias mais graves.

A Capacidade Vital (CV) é uma medida que avalia a reserva de ar nos pulmões e a eficácia dos músculos respiratórios e é um indicativo crucial da habilidade pulmonar em expandir-se e realizar de forma eficiente as trocas gasosas. É conhecido que a CV tende a diminuir em circunstâncias restritivas, como nos casos de queimadura.

Neste estudo, foram observadas reduções significativas na CV. Uma redução na CV sugere a existência de limitações mecânicas, fragilidade nos músculos respiratórios e obstáculos à expansão pulmonar. Nesta pesquisa, a CV demonstrou ter uma correlação positiva com o VT e com a Pimáx, além de uma correlação negativa com a SCQ. Caso ocorra uma expansão inadequada dos pulmões, isso pode impactar a eficácia da ventilação e a capacidade de troca de gases. Essa situação, por sua vez, pode exercer influência sobre a força dos músculos inspiratórios, contribuindo para a diminuição dos valores de Pimáx.

O Volume minuto (VE) não revelou significância estatística, enquanto a Frequência Respiratória (FR) demonstrou um aumento discreto, porém estatisticamente significativo, tal como observado por Neder et al.19 em sua pesquisa. Esse aumento na FR é uma resposta à diminuição do VT, sendo uma estratégia adotada pelo sistema ventilatório para manter um volume minuto adequado. Por outro lado, a saturação de oxigênio (SpO2), mesmo tendo apresentado uma leve diminuição, não revelou significância estatística e não demonstrou qualquer correlação com os outros dados analisados.

De acordo com a descrição de Richardson & Mustard12, a dor em pacientes queimados origina-se de estímulos diretos e da lesão nos nociceptores da derme, nos quais os impulsos nervosos são transmitidos pelas fibras A-delta e C para o corno dorsal da medula espinhal. Estima-se que até 52% dos pacientes queimados possam experienciar dor crônica13, que, por sua vez, pode ser exacerbada por procedimentos e pelo período pós-operatório. Portanto, os achados deste estudo corroboram com a perspectiva delineada por esses autores, visto que a dor foi fortemente influenciada pela compressão imposta pelo curativo oclusivo.

A avaliação da dor através da EVA após a aplicação do curativo apresentou uma média de 7,06, variando entre o mínimo de 3 e o máximo de 10. A utilização da escala de dor BSPAS, uma ferramenta unidimensional adaptada, traduzida e validada para a população queimada brasileira, resultou em uma média de 59,9 pontos, com variação mínima de 28 e máxima de 90. Em ambas as escalas, quanto maior a pontuação alcançada, maior o nível de dor apresentado pelo paciente.

Ao considerar a análise de correlação entre as duas escalas de dor, é evidenciada uma correlação moderada e positiva, ou seja, a correlação de dor na EVA impacta diretamente na BSPAS, indicando que os maiores níveis de dor na EVA, também são verificados quando analisados a escala BSPAS.

Na análise da fórmula de regressão linear simples, observamos que o coeficiente de determinação R² indica que apenas 33% dos resultados da dor na Escala de Avaliação da Dor na BSPAS podem ser explicados pela Escala Visual Analógica (EVA). Embora esse valor pareça relativamente baixo, é importante considerar que a escala BSPAS é influenciada por diversos fatores além da dor, como ansiedade, medo e outros que não foram incorporados neste modelo de análise. A inclusão desses fatores não considerados poderia proporcionar uma explicação mais abrangente para as variações na pontuação da BSPAS.

A fórmula preditiva para essas variáveis (BSPAS = 38,81 + 4,08x EVA) possibilita calcular a estimativa do valor da BSPAS para qualquer valor de X na escala EVA. É evidente que a correlação entre essas duas variáveis não se encaixa perfeitamente na equação prevista, o que levanta a possibilidade de um comportamento divergente em relação à expectativa inicial de que variações de pontuações na EVA se traduziriam em variações proporcionais na BSPAS.

Com base nessas informações, a utilização da escala BSPAS pode ser considerada útil, mas com algumas ressalvas. Portanto, a escala BSPAS pode ser uma ferramenta útil para avaliar a dor em pacientes queimados, especialmente quando consideramos que ela abrange aspectos além da dor, como ansiedade e medo. No entanto, é importante reconhecer que a relação entre a EVA e a BSPAS não é perfeita, e outros fatores podem desempenhar um papel importante na avaliação da dor nesse contexto. Portanto, ao utilizar a escala BSPAS, é recomendável considerar esses fatores adicionais para uma compreensão mais completa da experiência de dor dos pacientes queimados.

Por fim, como análise adicional, ao subdividir os dados em dois grupos de média e grande extensão da queimadura, com base nos resultados obtidos a partir do teste MANOVA, identificamos uma alteração estatisticamente significativa entre os dois grupos. A análise abordou as variáveis perimetria, Pimáx, Pemáx, PFE, CV, VT e dor nos grupos de médio e grande queimados, tanto na ausência quanto na presença do curativo oclusivo. Essa observação significativa em diversas variáveis, sugere que a utilização do curativo oclusivo torácico impactou de maneira notável nas funções respiratórias tanto dos indivíduos com queimaduras de média quanto os de grande extensão.

Sobre a influência da SCQ, os resultados do teste MANOVA forneceram evidências robustas de que o percentual de queimadura exerceu impacto significativo nas funções pulmonares dos dois grupos. Quando aplicada na ausência e na presença do curativo oclusivo, nos dois grupos de médio e grande queimados, a relevância estatística apresentada evidencia que, de maneira geral, existiu uma diferença estatisticamente entre os dois grupos para todas as variáveis dependentes quando analisadas em conjunto. Isso proporciona uma perspectiva favorável para a expansão da exploração desses dados, através de análises univariadas, sem a preocupação de incorrer em falsos positivos.

Uma sugestão válida para futuras investigações seria a realização de uma análise de variância individual para cada variável, a fim de identificar as discrepâncias entre os grupos em relação a essas variáveis. Na análise MANOVA todas variáveis apresentaram significância estatística, exceto em Pemáx e PFE, como previamente demonstrado nas análises de correlação e significância.

CONCLUSÕES

Com base nas análises e discussões conduzidas acerca dos efeitos do curativo oclusivo nas medidas ventilatórias, pode-se chegar à conclusão de que essa intervenção exerce um papel de importância no cuidado de pacientes submetidos a tratamento para queimaduras. Entretanto, é notável que a aplicação do curativo oclusivo parece apresentar um impacto adverso sobre a expansão torácica e a capacidade de ventilação dos pacientes. Essa constatação ressalta a necessidade de adotar medidas para atenuar o impacto adverso na função pulmonar em pacientes queimados.

Este estudo buscou proporcionar uma visão mais abrangente das complexas interações respiratórias em pacientes queimados e promover a conscientização sobre a necessidade de implementar estratégias que visem mitigar os impactos adversos das queimaduras, ao mesmo tempo em que aprimoram a capacidade pulmonar. O uso do curativo oclusivo representa um componente de suma importância no tratamento de pacientes queimados. No entanto, é essencial que essa abordagem seja integrada com outras modalidades terapêuticas e programas de reabilitação respiratória.

Portanto, é de extrema importância prosseguir com a investigação dessa intervenção e suas conexões com a função respiratória, através de estudos mais abrangentes e variados. Isso visa preencher lacunas de conhecimento e estabelecer um fundamento sólido para conquistas significativas dentro desse campo.

REFERÊNCIAS

1. Collado Hernández CM, Pérez Núñez V, Frías Banqueris R, Lorente Gil SR, Pérez Suárez SA, Saborit García M. Caracterização epidemiológica de 4 anos dos pacientes grandes queimados no Hospital "Celia Sánchez Manduley", 2015 - 2018. Rev Bras Cir Plást. 2020;35:78-82. DOI: 10.5935/2177-1235.2020RBCP0012.

2. Dyster-Aas J, Willebrand M, Wikehult B, Gerdin B, Ekselius L. Major depression and posttraumatic stress disorder symptoms following severe burn injury in relation to lifetime psychiatric morbidity. J Trauma. 2008;64(5):1349-56. DOI: 10.1097/TA.0b013e318047e005.

3. Leão CEG, Andrade ES de, Fabrini DS, Oliveira RA de, Machado GLB, Gontijo LC. Epidemiologia das queimaduras no estado de Minas Gerais. Rev Bras Cir Plást. 2011;26(4):573-7. DOI:10.1590/S1983-51752011000400006

4. Guimarães IBA, Martins ABT, Guimarães SB. Qualidade de vida de pacientes com queimaduras internados em um hospital de referência no nordeste brasileiro. Rev Bras Queimaduras. 2013;12(2):103-7.

5. Santos Junior RA, Silva RLM, Lima GL, Cintra BB, Borges KS. Perfil epidemiológico dos pacientes queimados no Hospital de Urgências de Sergipe. Rev Bras Queimaduras. 2016;15(4):251-5.

6. Piccolo NS, Serra MCVF, Leonardi DF, Lima Jr EM, Novaes FN, Correa MD, et al. Queimaduras: Diagnóstico e Tratamento Inicial. Projeto Diretrizes. São Paulo, Brasília: Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina; 2008.

7. Ellison DL. Burns. Crit Care Nurs Clin North Am. 2013;25(2):273-85. DOI: 10.1016/j.ccell.2013.02.003

8. Ferreira TCR, Carepa SS, Spinelli JL, Bastos JO, Costa LR. Avaliação da mecânica respiratória em pacientes queimados com curativo oclusivo. Rev Bras Queimaduras. 2011;10(2):50-6.

9. Souza RB. Pressões respiratórias estáticas máximas. J Pneumol. 2002;28(supl. 3):S155-65.

10. Torquato JA, Pardal DMM, Lucato JJJ, Fu C, Gómez DS. O curativo compressivo usado em queimadura de tórax influencia na mecânica do sistema respiratório? Rev Bras Queimaduras. 2009;8(1):28-33.

11. Soltan Dallal MM, Safdari R, Emadi Koochak H, Sharifi-Yazdi S, Akhoondinasab MR, Pourmand MR, et al. A comparison between occlusive and exposure dressing in the management of burn wound. Burns. 2016;42(3):578-82. DOI: 10.1016/j.burns.2015.05.001

12. Richardson P, Mustard L. The management of pain in the burns unit. Burns. 2009;35(7):921-36. DOI: 10.1016/j.burns.2009.03.003

13. Dauber A, Osgood PF, Breslau AJ, Vernon HL, Carr DB. Chronic persistent pain after severe burns: a survey of 358 burn survivors. Pain Med. 2002;3(1):6-17. DOI: 10.1046/j.1526-4637.2002.02004.x

14. Martinez JE, Grassi DC, Marques LG. Análise da aplicabilidade de três instrumentos de avaliação de dor em distintas unidades de atendimento: ambulatório, enfermaria e urgência. Rev Bras Reumatol. 2011;51(4):304-8.

15. Echevarría-Guanilo ME. Validação da "Burns Specific Pain Anxiety Scale -BSPAS" e da "Impact of Event Scale - IES" para brasileiros que sofreram queimaduras [Tese de Doutorado]. Ribeirão Preto, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2009.

16. Cruz BF, Cordovil PBL, Batista KNM. Perfil epidemiológico de pacientes que sofreram queimaduras no Brasil: revisão de literatura. Rev Bras Queimaduras. 2012;11(4):246-50.

17. Mansour KMK, Goulart CL, Carvalho-Junior LCS, Trimer R, Borghi-Silva A, Silva ALG. Pontos de corte da função pulmonar e capacidade funcional determinantes para sarcopenia e dinapenia em pacientes com DPOC. J Bras Pneumol. 2019;45(6):e20180252.

18. Parreira V, França D, Zampa C, Fonseca M, Tomich G, Britto R. Pressões respiratórias máximas: valores encontrados e preditos em indivíduos saudáveis. Braz J Phys Ther. 2007;11(5):361-8. DOI: 10.1590/S1413-35552007000500006

19. Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung function tests: II. Maximal respiratory pressures and voluntary ventilation. Braz J Med Biol Res. 1999;32(6):719-27. DOI: 10.1590/s0100-879x1999000600007

Recebido em

23 de Outubro de 2023.

Aceito em

6 de Junho de 2025.

Local de realização do trabalho: Hospital João XXIII - Centro de Tratamento de Queimados, Belo Horizonte, MG, Brasil.

Conflito de interesses: Os autores declaram não haver.